Vorwand und Möglichkeit zu einem aufs Ganze gehenden Stadtumbau gab das Erdbeben vom 4.3.1977, das weite Teile der Stadt teilweise stark beschädigte. Vorbilder für die Schaffung eines neuen politisch-administrativen Zentrums fand Nicolai Ceausescu bei mehreren Staatsbesuchen in Fernost, so in China und Nordkorea. Der dortige Personenkult hatte den rumänischen Staats- und Parteichef stark beeindruckt, der seit seinem Amtsantritt 1965 immer auf seine Unabhängigkeit von Moskau bedacht war und daher auch vom Westen hofiert wurde.

Konkret wurden die Planungen für den Palast 1983, den Wettbewerb Bucuresti 2000 gewann die damals erst 26 Jahre alte Anka Petrescu kurz nach Absolvierung ihres Architekturstudiums. Als Standort war der erdbebensichere Uranus-Hügel vorgesehen, der noch aufgeschüttet wurde, um die bereits seit den 1920/30er Jahren virulente Idee einer Stadtkrone zu realisieren.(1) Durchgearbeitete Stadtplanung blieb im Umfeld des Palastes Stückwerk, da die Einzelheiten ganz von den zumeist unberechenbaren Wünschen des Diktators bestimmt wurden, der das Projekt zu seinem Vermächtnis gemacht hatte. Dafür wurde in einer Sporthalle ein 12 auf 12 Meter großes Stadtmodell im Maßstab 1:1000 aufgebaut, an dessen Seiten sich ein Podium mit einer fahrbaren Brücke befand, damit der Diktator und seine Ehefrau Bukarest nach ihrem Willen formen konnten. Nach Anweisung wurden über Nacht ganze Gebäudeensembles abgerissen bzw. versetzt.(2) Eine erste Abrisswelle, quasi als Vorbereitung für den noch relativ unbestimmten Stadtumbau, hatte bereits 1977/78 stattgefunden. Dann wurden ab 1984 systematisch ganze Quartiere für Palast und Monumentalachse frei geräumt.

In Verbindung mit der auf das Gebäude zufluchtenden, mehrere Kilometer langen Prachtboulevard ist der Palast eine Implantation totaler Macht im zerschnittenen Stadtgewebe. Neben diessen, jeglichen Maßstab sprengenden Baugruppen waren weitere Aufweitungen des Stadtkörpers geplant, beispielsweise ein See, was aber aufgrund technischer Probleme nicht realisierbar war. Dieses Ersetzen einer Vollform durch eine Hohlform ist bezeichnend. Weite Ferne statt urbaner Dichte, Architektur der Überbietung und erzwungener Erhabenheit statt Komplexität und Widerspruch des Städtischen.

Der Palast ist ganz auf Fernwirkung konzipiert. Ein großer halbrunder Platz leitet vom Bulevardul Unirii auf das umzäunte Palastareal über. Die übrigen Seiten um das Gebäude sind weiträumig von Bebauung leer geräumt und teilweise parkähnlich gestaltet. Aufgrund ihrer Überdimensioniertheit wirken sie wie Wüsteneien, aus deren Mitte sich der Bau monströs erhebt. Bedingt durch den aufgeschütteten, mehrfach terrassierten Hügel erfolgt die Zufahrt nicht logisch über die Mittelachse bzw. von der Frontseite, sondern, formal ungeschickt, genau über die Ecken des Grundstücks. Der Besucherzugang läuft dagegen über einen seitlich vorgelagerten Hof von Norden her, wobei hier ein ebenerdig liegendes Untergeschoss unter der Sockelzone angeordnet wurde.

Die Grundfläche des Palastes beruht auf einem zum Quadrat tendierenden Rechteck, die Maße betragen 270 auf 240 Meter. Der dreiteilige, 84 Meter hohe Baukörper ist pyramidal nach oben abgestuft und auf frontale Wirkung ausgelegt. Dazu ist das abschließende Oberteil asymmetrisch Richtung Schauseite aufgesetzt, was den Seitenansichten einen störenden und kulissenartigen Charakter gibt. Während der als Sockelzone dienende Unterbau stark durch gestufte Mittel- und Seitenrisalite gegliedert wird, sind Mittel- und Oberteil deutlich blockartiger. Bedingt durch die Größe und den vorgelagerten weit ausgreifenden Würderadius schiebt sich die Präsenz des Baukörpers vor die Wahrnehmung der Fassaden und ihrer Einzelheiten. Die Binnengliederung der Fassaden folgt entgegen den in der Gesamtform angelegten Intentionen keiner klassischen Ordnung und wirkt hybride und willkürlich. Die Flächen sind gleichmäßig rasterartig durchfenstert, wobei die Vertikale durch vorgelegte Pilaster betont wird, die nach oben durch Rund- bzw. Spitzbogenstellung abgeschlossen werden. Eine Art Mezzaningeschoss leitet zum oberen Rücksprung über. Der Mittelrisalit ist durch vorgestellte Säulen mit abschließendem Gebälk als Portal ausgebildet, was aber am gigantischen Baukörper völlig untergeht.

Die Unmöglichkeit, die gigantische Großform zu bewältigen zeigt sich auch im Inneren. Das im Prinzip zweibündige Raumsystem ist um zwei große Innenhöfe organisiert. Um die riesigen Korridore reihen sich nach dem Additionsprinzip Saal um Saal. Aufgrund der schieren Größe konnte es nicht gelingen, logische oder spannungsreiche Raumfolgen aufzubauen, die durch eine wie auch immer geartete Hierarchie geordnet werden. Die durch Größe und Protz auf Überwältigung setzende Architektur schlägt schnell in Langeweile um. Nach dem Durchschreiten des dritten, in irgendeiner historistischen Stilform gehaltenen Prunksaales stellt sich unweigerlich Müdigkeit ein, zudem die wichtigsten Schauräume von Möblierung frei geräumt sind und nur der touristischen Vorführung dienen.

Störend bei der Wahrnehmung räumlicher Einzelheiten wirkt auch der Widerspruch zwischen historischer Anmutung und offensichtlich moderner Konstruktion. Es zeigt sich, dass historische bzw. historistische Architektur eng an die Korrektheit historischer Konstruktionsweisen gebunden ist. So wurden bei einigen Räumen barocker Architektur entlehnte segmentbogige Arkaden verwendet, die aber nicht in ein Gewölbe übergeleitet werden, sondern in eine flach über größere Weite spannende Decke. Oder die Läufe eines barockisierenden Treppenhauses mit Wendelpodest haben keinen durch Bögen aufgelösten Unterbau, sondern spannen frei über mehr als zehn Meter. Hier zeigt sich die Unmöglichkeit eines aktualisierten Historismus, denn der Geschichte entlehntes Material lässt sich nicht verbessern. Fortschritt bedingt Formwandel.

In der überdimensionierten Systematisierung des Stadtraums mit dem Palast als einsamer Stadtkrone zeigen sich zugleich Verachtung und Vergottung von Geschichte. Historie als stadträumliche Ablagerungen, an denen sich vergangene Lebenswelten wie aktuelle Nutzung ablesbar lassen, wurde durch historisch erscheinendes Material aus dem Geist einer aufgeblasenen Klassik ersetzt. Aber letztendlich war nicht der Eingriff in die bestehende Stadt das Problem, sondern der ins Gigantomanische gesteigerte Bruch jeglichen Maßstabs. Denn die Idee der Stadtkrone ebenso wie das Anlegen neuer Boulevards waren schon seit dem Übergang von der kleinteilig und ungeregelt amorphen, postbyzantinischen Stadt zur europäischen Stadt des 19. und 20. Jahrhunderts Bestandteile der Bukarester Stadtgestalt.(3) Der ausgeprägte Palimpsestscharakter, die schon immer charakteristische Offenheit der Ränder sowie die Abwechslung zwischen Voll- und Hohlformen hätten durchaus Ergänzungen, Überformungen oder Korrekturen im Stadtgewebe als möglich oder sinnvoll erscheinen lassen.

Fasst man den Realsozialismus als Versuch der nachholenden Modernisierung an der Weltmarktperipherie dann kann man in der (post)stalinistischen Monumentalarchitektur dieser Staaten auch den Versuch einer Symbolisierung nationaler und staatlicher Selbstermächtigung sehen. Der Staat übernimmt das Regime über die Produktion, der Markt als Verteilungs- und Vermittlungsinstanz wird ausgeschaltet. Die geeignete Architektur zur Verkörperung dieser Idee ist eine klassische, weil sich in ihr sowohl Ewigkeit wie Universalität ausdrücken lassen. Das Gigantomanische des Palasts wäre dann die Pervertierung dieses Gedankens, was den rigorosen Autarkiebestrebungen des Ceausescu-Regimes in den 1980er Jahren entspräche. Rumänien sollte zu internationaler Größe unter der Führung des großen Conducators Ceausescu aufsteigen und sich hierzu weitgehend vom Weltmarkt abkoppeln, wofür Schuldenfreiheit angestrebt wurde. Die Bevölkerung hungerte und fror zur Erreichung dieser Ziele. Zum Bau des Palasts, in den ein Großteil des Bruttosozialprodukts floss, wurden nur rumänische Materialien verwendet, worauf man heute noch stolz ist. Rumänien war im Jahr der Revolutionen 1989 vollkommen ausgepowert, allerdings auch tatsächlich schuldenfrei.

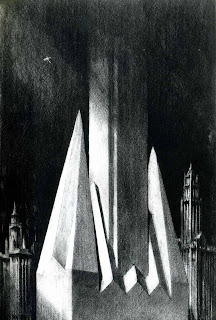

Abb. 3: Versuch der stadträumlichen Korrektur unter dem Leitbild der europäischen Stadt. Wettbewerbsmodell Gerkan, Marg & Partner, 1996.

Während sich heute in Rumänien ein gewisser Stolz über das gigantomanische Projekt eingestellt hat, wurde in den 1990er Jahren noch die Frage nach dem weiteren Umgang gestellt. 1996 wurde ein Wettbewerb ausgelobt, der von Gerkan, Marg und Partner gewonnen wurde. Deren Vorschläge zielten auf die Brechung der symmetrischen Monumentalachse und das Einweben des Areals in einen Teppich aus Großstadtarchitektur, die dem Vokabular der europäischen Stadt des 19. und 20. Jahrhunderts entnommen ist. Hierzu sollte die Stadtkrone mit einer seitlichen Skyline aus Hochhäusern ergänzt werden, die direkt bis an den Palast gezogen werden sollte. Mehrgeschossige Bebauung als Blockrand oder Zeile und großzügig durchgrünte Boulevards vernähen das Areal mit der Stadt und geben den urbanen Maßstab zurück. Neben dieser soliden Versuch einer Stadtreparatur böte sich eine weitere an. Die Umwidmung des Palastes zu einer Art Cesars Palace, einem Las Vegas des Balkans. Bezeichnend ist das Gerücht, das zu den vom Irrwitz des Palastes genährten Mythen gehört, dass Donald Trump den Bau in der Nachwendezeit kaufen wollte, um ihn als riesiges Kasino zu nutzen. Brechung der hohlen Erhabenheit durch Profanisierung und hemmungslose Kommerzialisierung. Ein in den großen Raumbehälter gesetzte Abfolge aus sinnlos heiteren Vergnügungsstätten. Jeder Raum ein anderes Thema. Verschämt europäische Introvertiertheit als komplementäres Gegenmodell zum nach außen gewendeten amerikanischen Strip von Las Vegas.

(1) Vossen, Joachim: Bukarest. Die Entwicklung des Stadtraums von den Anfängen bis zur Gegenwart, Regensburg 2004, S. 262f.

(2) Vossen, 2004, S. 264.

(3) Grundlegend für eine gründliche Stadtlektüre Bukarests ist die Arbeit von Vossen, Regensburg, 2004, in der alle wesentlichen Schichten der städtischen Entwicklung dargestellt und durch intensiv recherchiertes Kartenmaterial veranschaulicht werden.

Abbildungsnachweis:

Abb. 1: Zeichnung der überformten Innenstadt. In: Vossen, 2004, S. 267.

Abb. 2: Fotos des Verfassers, Dezember 2010.

Abb. 3: Wettbewerbsmodell von Gerkan, Marg und Partner 1996. In: Vossen, 2004, S. 291.

Weblinks:

http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentspalast

http://www.360cities.net/map#lat=44.42757&lng=26.09169&name=palace-of-the-parliament&zoom=17

http://www.welt.de/politik/article1863551/Die_Frau_die_Ceausescus_Monster_Palast_baute.html

Literaturauswahl:

Ioan, Augustin: Bukarest, das unvollendete Projekt. In: Stadtbauwelt 131 (1996), S. 2048f.

Ioan, Augustin: Das kommunistische Disneyland. In: Stadtbauwelt 131 (1996), S. 2053.

Verseck, Keno: Ceausescu lebt und Bukarest stirbt. In: taz vom 14.7.1994.

Vossen, Joachim: Bukarest. Die Entwicklung des Stadtraums von den Anfängen bis zur Gegenwart, Regensburg 2004. Zum Palast siehe vor allem S. 262-275 und S. 288-292.